外出時の情報漏洩リスクを徹底解説!身近に潜む情報漏洩事故事例も紹介

情報漏洩のリスクは、ニュースのような企業へのサイバー攻撃だけでなく、普段の生活にも潜んでいます。そこで、情報漏洩について【情報セキュリティクイズ】です。

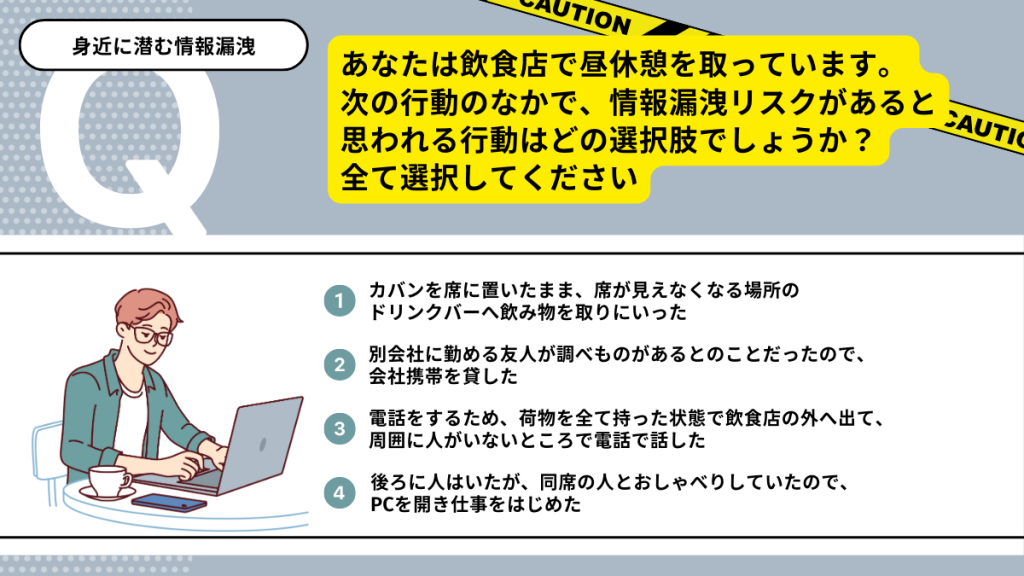

あなたは飲食店で昼休憩を取っています。次の行動のなかで、情報漏洩リスクがあると思われる行動はどの選択肢でしょうか?全て選択してください

①カバンを席に置いたまま、席が見えなくなる場所のドリンクバーへ飲み物を取りにいった

②別会社に勤める友人が調べものがあるとのことだったので、会社携帯を貸した

③電話をするため、荷物を全て持った状態で飲食店の外へ出て、周囲に人がいないところで電話で話した

④後ろに人はいたが、同席の人とおしゃべりしていたので、PCを開き仕事をはじめた

いかがでしょうか?

・

・

・

正解は、①②④です。

①②④は情報漏洩リスクがあります。特に外出先で情報を持っている場合は、たとえ少しの間でも肌身離さず持ち歩くことを意識しましょう。

そこで本記事では、身近に潜む情報漏洩事故事例や外出時の情報漏洩リスクについて詳しく解説します。あわせて、情報漏洩の対策についても紹介します。

知識不足による情報漏洩が起こらないよう、記事を参考に体制を整えましょう。

外出時の情報漏洩リスク

フリーWi-Fiの利用

フリーWi-Fiの危険性

身近に潜む情報漏洩リスク

身近に潜む情報漏洩事故の事例

情報漏洩による企業の損害

情報漏洩の対策

社員教育により情報漏洩を防ごう

外出時の情報漏洩リスク

情報漏洩のリスクは、私たちの身近にも潜んでいます。ここでは、外出時の情報漏洩リスクについて、特に気をつけたいものを5つ紹介します。

- フリーWi-Fiの利用

- 公共の場でのオンライン会議

- デバイスの置き忘れ

- デバイスの盗難・紛失

- ショルダーハック

意識しなければしてしまっているものや、街中で見かけたものもあるのではないでしょうか。どのような危険性があるのか、1つずつ確認しましょう。

フリーWi-Fiの利用

喫茶店やコンビニ、ショッピングモールなどでは、フリーWi-Fiの利用ができる店舗もあります。無料で使用できるため、使った経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、フリーWi-Fiを使用したために接続した端末の情報を抜き取られてしまうケースもあるのです。

フリーWi-Fiだからといって、全て危険であるわけではありません。そのため、フリーWi-Fiを利用する際には安全なものかどうかを確認してから利用する必要があります。

公共の場でのオンライン会議

リモートワークが推奨されるなか、エアコンの利いた涼しい店内でオンライン会議をする様子が見受けられるようになりました。事実、スペースマーケットの調査によると、不特定多数が集まる公共の場でオンライン会議をした経験があると答えた方が、過半数を占めたのです。

オンライン会議では企業の機密情報を扱うケースも多く、公共の場でオンライン会議をすると情報漏洩のリスクがあります。そのため、人の耳に情報が渡らない自宅や個室のワークスペースを利用するなどの配慮が必要であるといえます。

デバイスの置き忘れ

スマートフォンやパソコン、USBなどのデバイスを置き忘れてしまい、情報漏洩が起こるケースもあります。また、情報を記載したファイルなどを人目のつく場所へ放置してしまうと、情報を抜き取られる可能性もあります。

特に、社内のデバイスを持ち出す場合には注意が必要です。トイレへ行くだけだから、電話の間だけだからとデバイスから離れると、その間にUSBで情報を抜かれる場合もあるのです。

そのため、情報が記載されているデバイスやファイルは、肌身離さず持ち運ぶようにしましょう。

デバイスの盗難・紛失

社外へ持ち出したデバイスの盗難や・紛失により、情報漏洩の可能性がでてきます。例えば、緊急で慌てて出たカフェ等にスマートフォンやタブレット等を置き忘れ、紛失するなどが挙げられます。

デバイスの盗難や紛失による情報漏洩を防ぐためには、管理の徹底が必要です。従業員への持ち出し時のリスクに関する教育や、持ち出した日付や誰が所有しているかを、会社で把握できるようにしておきましょう。

また、盗難や紛失にあった際、データを遠隔操作で削除できる仕組みも有効です。

ショルダーハック

ショルダーハックでは、パソコンやスマートフォンの画面を後ろから覗き見し、情報を抜き取ります。ショルダーハッキングとも呼ばれ、パスワードやIDを入力している画面を覗き見て、情報を盗み取る行為をいいます。

ITに精通していない方でもできるアナログなハッキング方法であり、外出先でデバイスを利用する際に注意が必要です。特に、図書館や喫茶店などでインターネットを使用する際は不特定多数の方が行き交うため、気をつけましょう。

満員電車など人が混雑する場所でパスワードなどを入力するのは極力避け、どうしても入力する必要が出る場合は覗き見防止フィルムを貼るなどの対策が効果的です。

フリーWi-Fiの危険性

フリーWi-Fiには、情報漏洩のリスクが潜んでいます。もちろん全てのフリーWi-Fiが危険であるわけではないため、使用する際には危険を見分ける力が重要です。

そこで、フリーWi-Fiを使った際に情報漏洩の可能性があるか見分ける方法と、フリーWi-Fiを使う際のポイントを解説します。知識を持って、安全にフリーWi-Fiを使えるようになりましょう。

情報漏洩の可能性を見分ける方法

フリーWiFiを使ったあとに以下のような状況が見受けられる場合、情報漏洩の可能性があります。

- ログインしていないのにログイン履歴が残っている

- 身に覚えのないアプリがダウンロードされたり、削除されたりしている

- 操作していないのに送金が行われていた

- 充電の減るスピードがいつもより早い

これらの状況に陥った場合、情報漏洩の可能性があります。パスワードや決済情報が抜き取られているケースもあるため、使用されたパスワードの変更や、決済サービスへの確認を行いましょう。

使用されていない個人情報においても、すでに流出している可能性を否定できません。重要なデータが保存されているパスワードやIDを変更するなどし、被害の拡大を防ぐ必要があります。

そのため、外出時にはできるだけフリーWi-Fiを使用しないようにするのが望ましいです。ポケットWi-Fiや内蔵SIMを備えたパソコンを利用することで、対策を講じましょう。スマートフォンの場合には、格安SIMを利用しデータ通信量を増やすのも方法の1つです。

月額利用料は増額するかもしれませんが、取り返しのつかない事態にならないように情報漏洩の対策を行いましょう。

フリーWi-Fiを使う際のポイント

では、どうしてもフリーWi-Fiを使用しなければならない場合、安全に使う方法はあるのでしょうか。実は、安全にフリーWi-Fiを使用する手段が2つあります。

1つめは、フリーWi-Fiへの自動接続を利用しない方法です。スマートフォンには、フリーWi-Fiへ自動接続する設定があります。この設定を行うと、安全性の低いフリーWi-Fiへも勝手に接続されてしまいます。

フリーWi-Fiを利用する際には、通信が暗号化されているものを選び、手動で接続詞を行うようにしましょう。通信が暗号化されているフリーWi-Fiには鍵のマークがついているため、人の目で確認すればすぐにわかります。

2つめは、VPNを利用し通信の暗号化を行う方法です。月額利用料は発生しますが、仮想ネットワークをインターネット上に作り、通信を暗号化できます。暗号化することにより、海外のサイトやフリーWi-Fiでも安全に利用できるようになるのです。

身近に潜む情報漏洩事故の事例

身近にも情報漏洩のリスクが潜んでおり、実際に情報漏洩事故が起こるケースもあります。身近に潜む情報漏洩事故の事例には、以下のようなものが挙げられます。

- カフェでショルダーハックに遭った

- 社外へ持ち出したデバイスを居酒屋に置いてきた

- ワークスペースで使ったUSBを抜き忘れた

- パソコンが詳しい友人に設定してもらうため、パスワードとIDを伝えた

- フリーWi-Fiを利用したあとに不正送金があった

このような事態に陥らないよう、外出先や身近に潜む情報漏洩リスクへの対策が大切です。

情報漏洩による企業の損害

情報漏洩を行うと、企業は莫大な損害を被ります。主な損害は、以下の3つです。

- 罰則

- 損害賠償

- 信頼の低下

罰則や損害賠償は、企業のみならず情報漏洩を行った個人にも科せられます。そこでここでは、情報漏洩による損害ついて詳しく解説します。情報漏洩が起こった際のリスクを再確認し、危機感を持って対策に取り組みましょう。

罰則

情報漏洩を起こした企業は、国から是正勧告を受けます。是正勧告を受けた企業はこれに従い、改善を行う必要があるのです。是正勧告に従わなかった場合には、刑事上の罰則としては、懲役6ヵ月以下または罰金30万円以下が科されます。

また、不正な利益を得るために情報を漏洩した場合には、さらに罰則が重くなります。具体的には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科せられるのです。

損害賠償

企業が被る損害は、罰則だけではありません。民事上の損害賠償責任も負わなければならないのです。

情報漏洩により被害者が損失を受けた場合、賠償金を支払う必要があります。金額は状況によって異なりますが、1人あたり数千円から数万円のケースが一般的です。情報漏洩によって被害を受けた人数が多ければ多いほど金額はふくらみます。多数の情報を扱う企業では、数千万円にのぼるケースも少なくありません。

信頼の低下

情報漏洩を行うと、世間や顧客からの信頼が著しく低下します。これにより、売上が落ちたり、契約が打ち切りになったりするなど、企業に大打撃を与えるのです。

情報漏洩を起こすと罰則や損害賠償など、費用がかさみます。そのうえ、信頼の低下により事業が上手くいかなくなると、企業の存続が危ぶまれる可能性もあります。

最悪の場合、倒産するケースもあるため、情報の取り扱いには十分に注意しなければなりません。

情報漏洩の対策

情報漏洩は、起こってからでは取り返しがつきません。損害を受けないためにも事前の対策が大切です。ここでは、情報漏洩の対策について以下の5つをご紹介します。

- デバイスの管理

- ソフトウェアの導入

- OSのアップデート

- 社員の教育

情報漏洩のリスクは外出先や身近に潜んでいるため、必ず対策を行いましょう。

デバイスの管理

外出先へやむなくデバイスを持ち出す際、持ち出したデバイスの管理が必要となります。重要な情報が入っているデバイスは持ち出し不可にしたり、持ち出せるデバイスについても誰がいつどこで所有しているか把握したりしなければなりません。

また、社内へ持ち込むデバイスについても管理が欠かせません。個人用のUSBへは大切な情報を入れられないようにするなど、制限を設けましょう。

ソフトウェアの導入

情報漏洩の原因として、ウイルスやマルウェアなども挙げられます。

ウイルスなどは、フリーWi-Fiを使用する際に侵入するケースもあるのです。そのため、社内のデバイスはもちろん、個人用のスマートフォンやノートパソコンにもアンチウイルスソフトウェアを導入する必要があります。

ウイルスに感染したパソコンに社内で使用するUSBをさすと、USBを経由して社内のパソコンもウイルスに感染するおそれがあるのです。

OSのアップデート

OSやアンチウイルスソフトウェアのバージョンは、適切なものにアップデートを行いましょう。最新のバージョンでない場合、ウイルスなどに感染するおそれがあります。ウイルスに感染すると、情報を抜き取られたり、バックアップごと消えたりする可能性があるのです。

ソフトウェアの導入と同様、個人用のデバイスを通じて社内のデバイスが感染する可能性もあるため、注意が必要です。

社員の教育

上記に挙げた対策はもちろん、社員の教育も重要です。知識があれば防げる危険なフリーWiFiの利用やショルダーハックなどでも、知らなければ情報漏洩につながります。

企業でソフトウェアを導入したり、OSなどのアップデートをしたりと対策していても、社員の危機感が薄いと意味がありません。情報を扱うのは社員であるため、リスクの周知や教育が情報漏洩防止になるのです。

社員教育により情報漏洩を防ごう

情報漏洩のリスクは身近に潜んでおり、外出先でも注意が必要です。情報漏洩を防ぐためには、あらかじめ対策を考えなければなりません。

情報漏洩への対策方法はいくつかありますが、実際に情報を扱う社員へのセキュリティ教育が不可欠です。

日本パープルが提供するCoach Mamoru(コーチマモル)は、情報漏洩への対策方法など、情報セキュリティ分野に精通した講師によるコンサルティングを行っています。300社以上のコンサルティング実績を持ち、参加者のレベルにあわせた研修をご提案いたします。

社員へのセキュリティ教育にお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。